【観光】熊本城の見どころを解説付きで詳しくご紹介します

- 2024.12.07

- 観光

こんにちは、けんさむです。

今日はスペシャルゲストをお招きしました。皆さま拍手でお迎えください。

瀬尾誠一さんです

ドンドンドーーーン(太鼓と祝砲が鳴り響く音)

10年近く「熊本城おもてなし武将隊」の初代加藤清正として活躍していた瀬尾誠一さんです。

今は熊本市議会議員としてご活躍中なんですが、

無類の歴史好きということもあって、熊本城のことは誰よりも詳しい方なんです。

そんな瀬尾さんが今回は当ブログ読者の方にと、あらためて熊本城を案内してくれますので、

熊本城の見どころをたっぷり教えてもらいたいと思います。皆さん熊本城のうんちくをたくさん引き出しにしまっていってくださいね。

それでは解説付きで、熊本城見学行ってみましょうー!

熊本城は大きな「倉庫」だった?

さて、いきなり海鮮丼の写真で失礼しますが、瀬尾さんが「腹が減っては戦はできぬじゃろハッハha〜!」と言うので

城彩苑の「海まる」でお昼ごはんを食べて出かけたいと思います。

一緒に映像クリエイターの(Fumiya.Nakagawa)も行くんですが、

彼は城よりもソフトクリームの方が良いと言って喜んでいます

というわけで、熊本城に潜入していきますよ〜!

まず最初に見えてくるこちらの建物は数寄屋丸(すきやまる)二階御広間と言って、お茶会や能などが行われていた建物なんですね。

派手な身なりをしたり、変わった人のことを「傾奇者(かぶきもの)」と呼びますが、

それと同じように、物好きで、風流を好み、茶道などの数寄の道に専念する人のことを「数奇者(すきもの)」と呼びます。

この建物の中で文化的遊興が行われていたんだなぁと想像するだけで、いつもとはまた違った風景が浮かんできます。

そして通路を歩いて行くとやってきました熊本城

やっぱり間近で見ると迫力が違いますね

「熊本城って正面はどこなの?」と聞いてみたんですが、これは諸説があって、敵の攻撃に備えるためにあえて正面と分かる方角は設けていないとの説もあるそうです。

そしてお城の中にやってきて加藤清正と2ショット。よく見てみると意外と本当に似ているかもしれません。

ちなみに瀬尾さんは高校時代に強豪の野球部に所属していたピッチャーだったそうですよ。しかもサウスポー!

めっちゃ話逸れましたすみません。熊本城行きましょう。

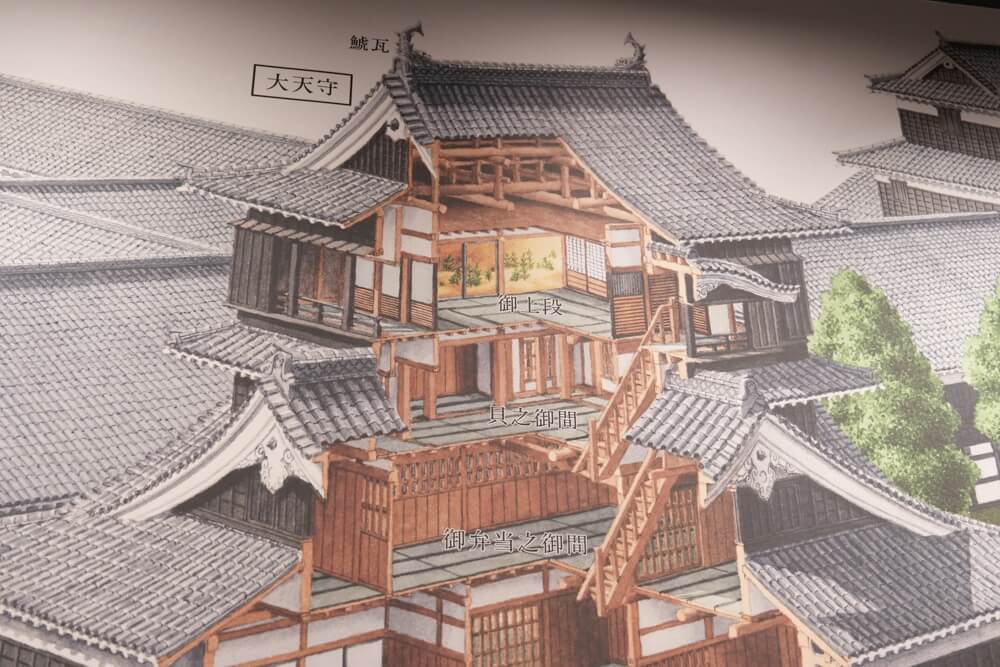

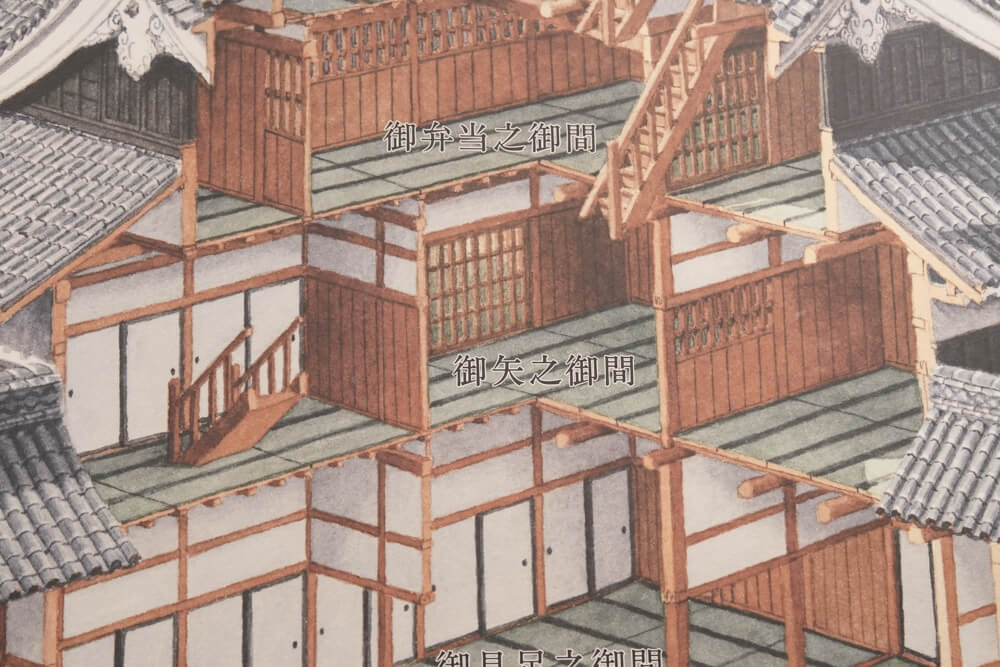

熊本城は地上6階建てになっていて、下から上にいくにつれて加藤家の時代、細川家の時代・・・近現代と展示物の時代が進んでいく設計になっていきます。

そして僕たちはどうしてもテレビから受けたイメージが強すぎて、殿様ってのは城の1番上から双眼鏡で街を見渡しているイメージがあるんですが、

普段はそこには居ないそうですよ/(^o^)\

じゃあ、どこにいるのかといえばこちらの本丸御殿(ほんまるごてん)こそが殿の生活拠点なんです。

天守閣自体は大きな倉庫のような役割だったそうで、敵から囲まれてもある程度の備蓄があって生き延びれるようになっていたようです。

加藤清正はカリスマだった?

さぁそして、こちらが加藤清正の姿になります。

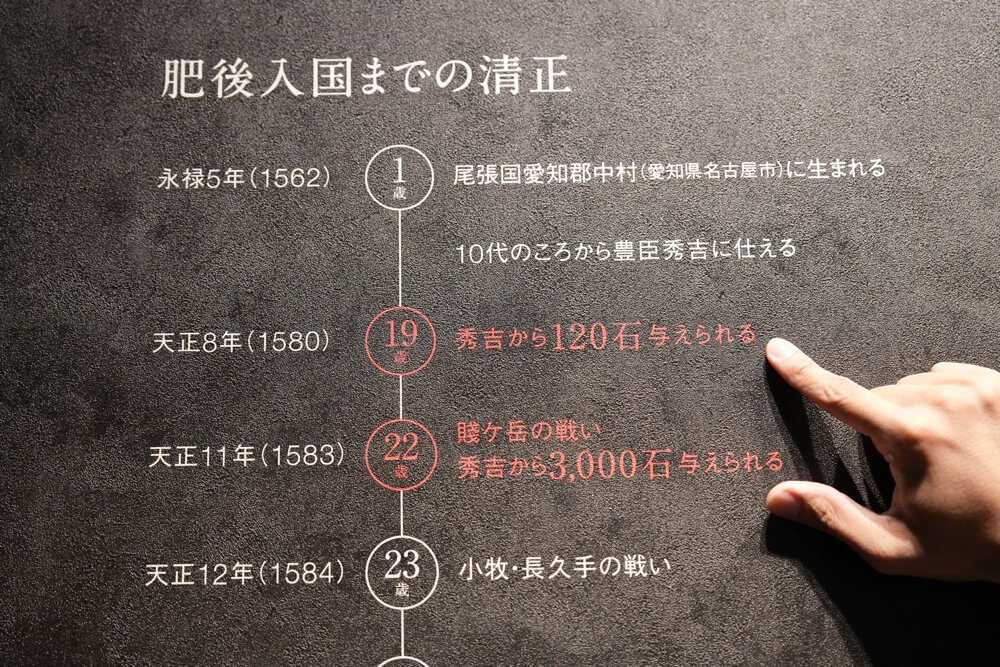

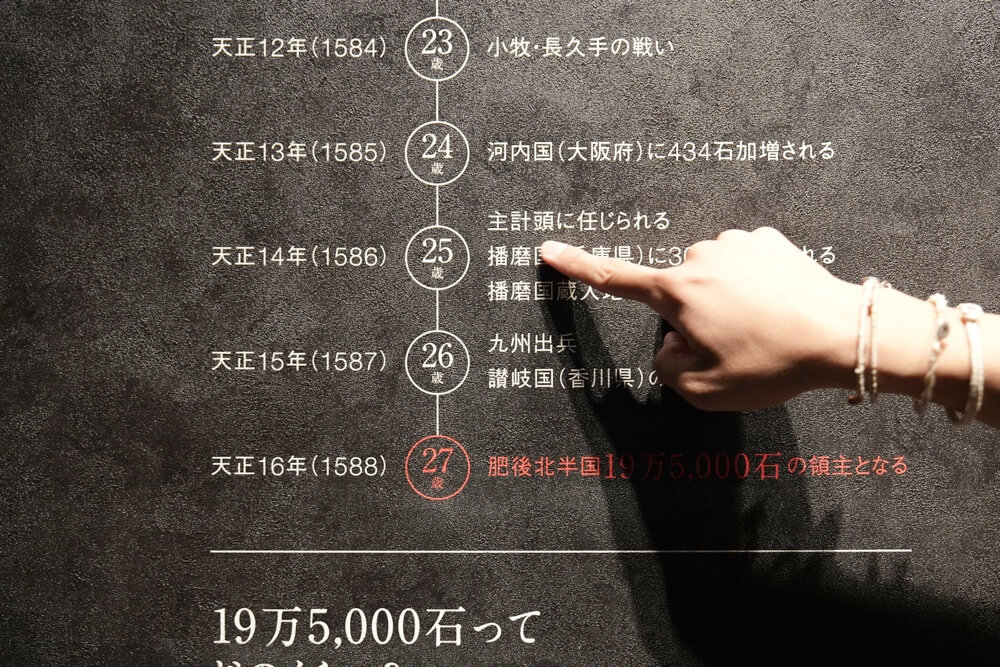

加藤清正は1562年に生まれ、

1588年、26歳の時に熊本の領主となります。

熊本城といえば加藤清正って認識している方も多いと思いますが、

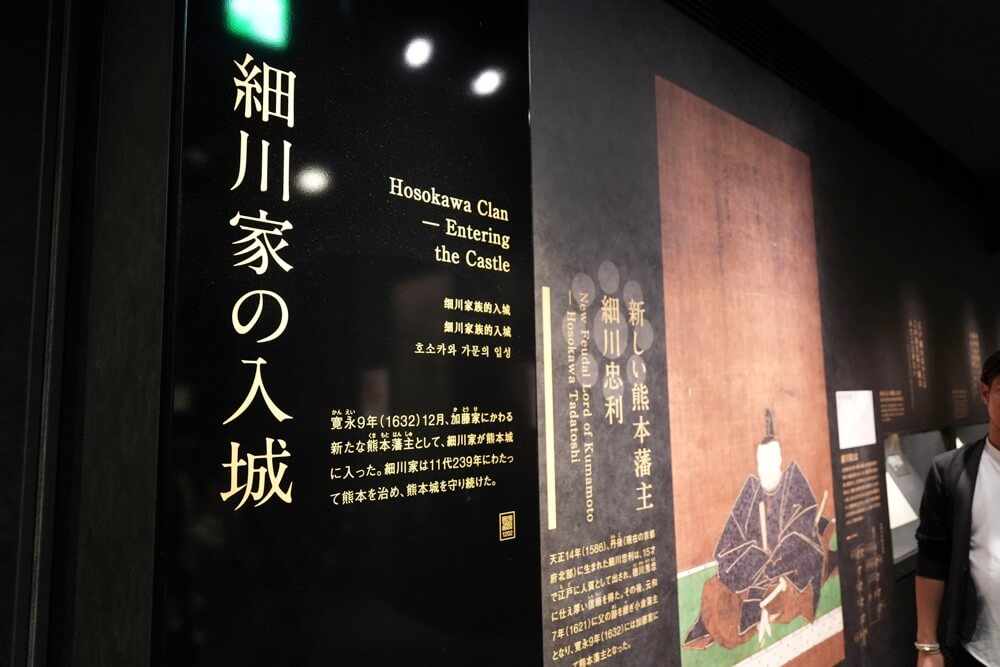

実は加藤家が熊本城を統治していたのは1588年から1632年までの44年間しかないんですね。

その後、加藤家に代わり熊本城に入った細川家の時代が230年近く続くことになります。

では、なぜ短かった「加藤清正」の名の方が現代により多く語り継がれているのか不思議に思いませんか?

これは一言でいえば加藤清正がカリスマだったからなんだそうです(かっこいい)

清正は熊本城を築城しただけでなく、治水工事を行って今の「白川」を真っ直ぐの形にし、頻繁に発生していた川の氾濫を抑制したり、

農業改革なんかも行って収入増を実現し、大衆の心を掴んでいたそうです。今で言ったら「所得倍増計画」みたいなもんでしょうか。

そんな加藤清正は残っている甲冑(かっちゅう)の大きさからしても身長180cmほどの大男だったんですねぇ。

当時の日本人男性の平均身長が155cm前後だったそうなので、これは相当な高身長です。

やっぱり加藤清正はスターだったんですね。

熊本の「馬刺し」のルーツがこんな意外なところにあったなんて

そしてもう1つおもしろい話を殿が聞かせてくれました。

熊本の馬刺しのルーツです

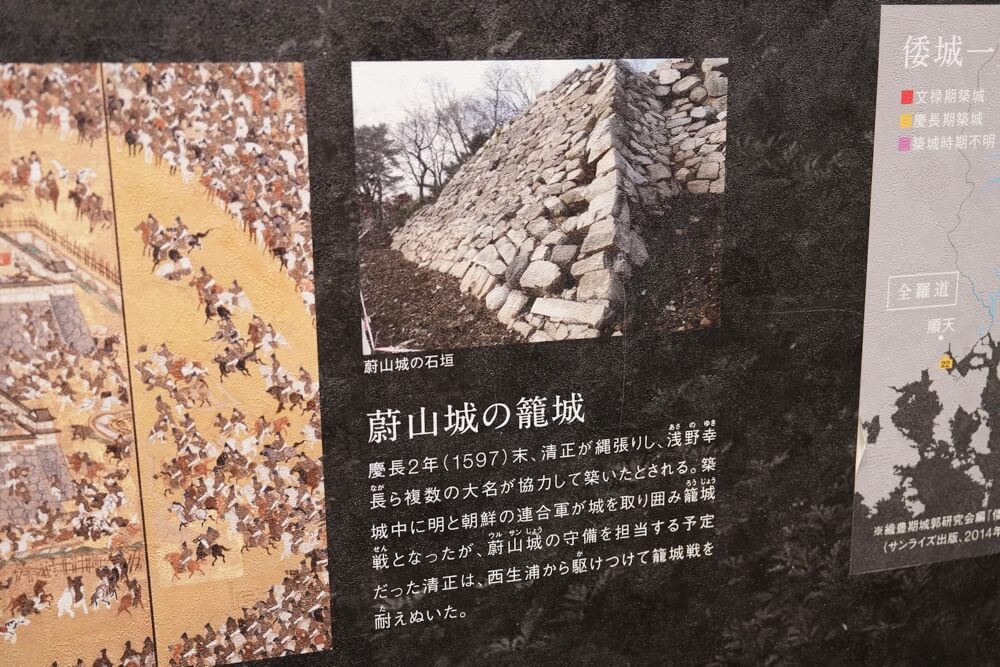

清正が朝鮮出兵で活躍したことは広く知られていますが、中でも大ピンチだった場面が今でも韓国に城跡が残っている「蔚山(うるさん)城の籠城」です。

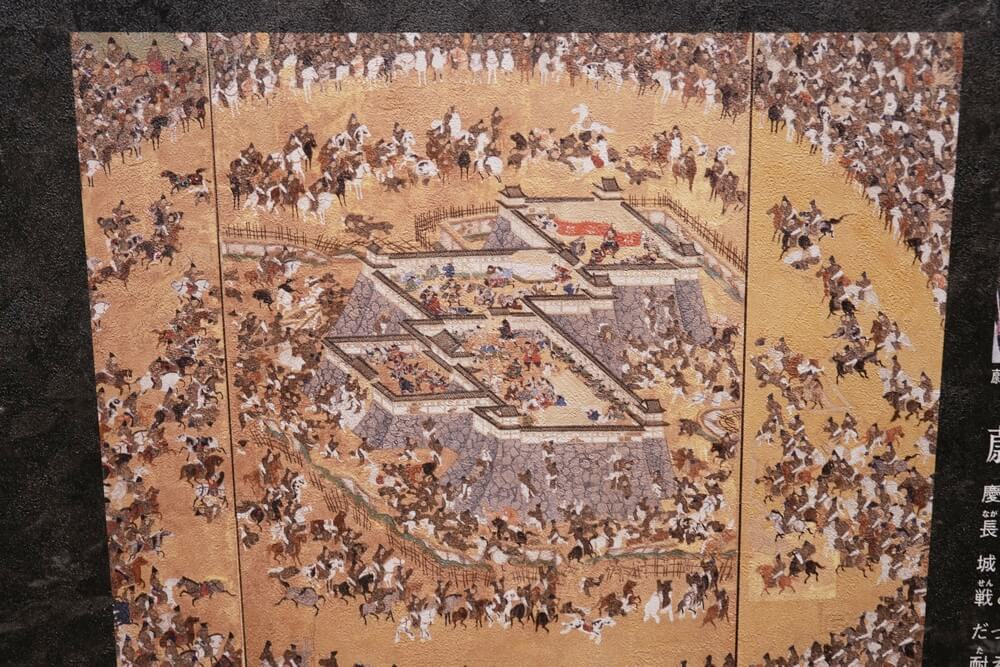

この時の様子が絵になっているんですが、敵兵から四方を囲まれ、

身動きが取れず、文字通り背水の陣になっている清正の姿が見てとれます(写真真ん中の赤い武将が清正)。

この時に食糧不足に陥った清正たちは、ケガをして動けなくなった馬を食べて耐え忍んだそうです。

その時の馬肉が意外にも美味しかったことから、熊本に戻ってきてからも馬肉を食べる習慣が根付いていったと言われているんですね。

※馬刺しのルーツは諸説あります

その時の苦しかった経験が清正にとってはよほどのものだったのでしょうか、熊本城には120本以上の井戸が作られ、今でもその内の17本が城内に残っています。

過去に埋められてしまった井戸が近年の大雨で出現して、それを含めると18本になるという説もあります。

食料や水に不自由がないようにと、熊本城は用心深く設計されていたのがこういったところからも分かります。

その他にも「石垣」や「木」にも注目スポットあり

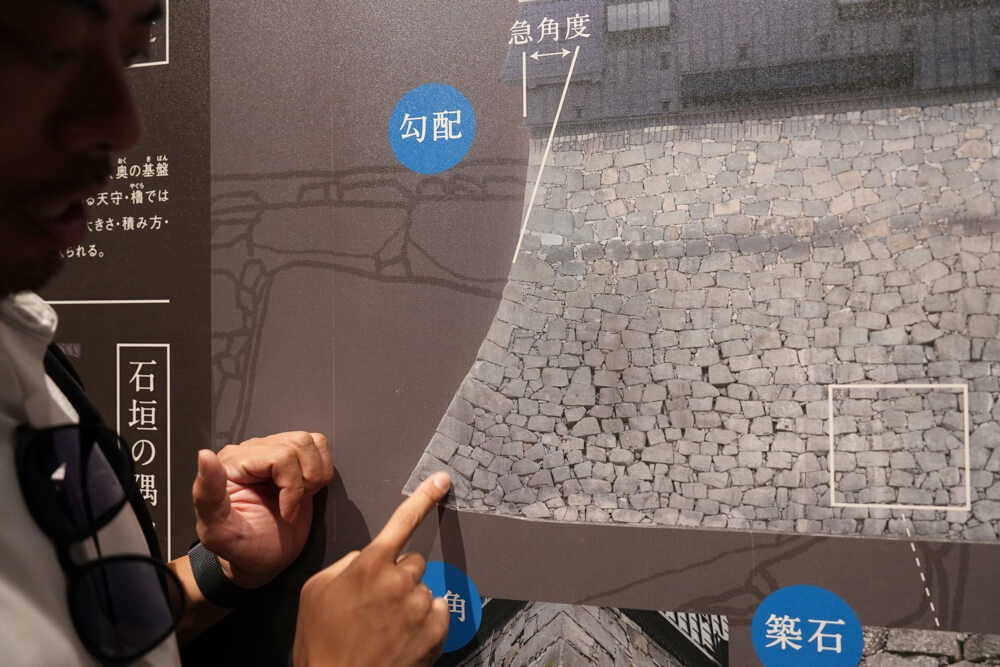

そしてなんとなーく見ていた石垣のカーブ(勾配)にも実は見どころがあるんですよ。武者返しとして親しまれている熊本城のシンボル的な部分ですね。

よく見ると右と左の石垣で勾配の作り方が異なっているんです。

これは加藤清正の時代と、その後を受け継いだ3男加藤忠広の時代で石垣の積み上げ方が変わったからなんですねぇ。

熊本城も実は当時から少しずつアップデートされていたそうで、

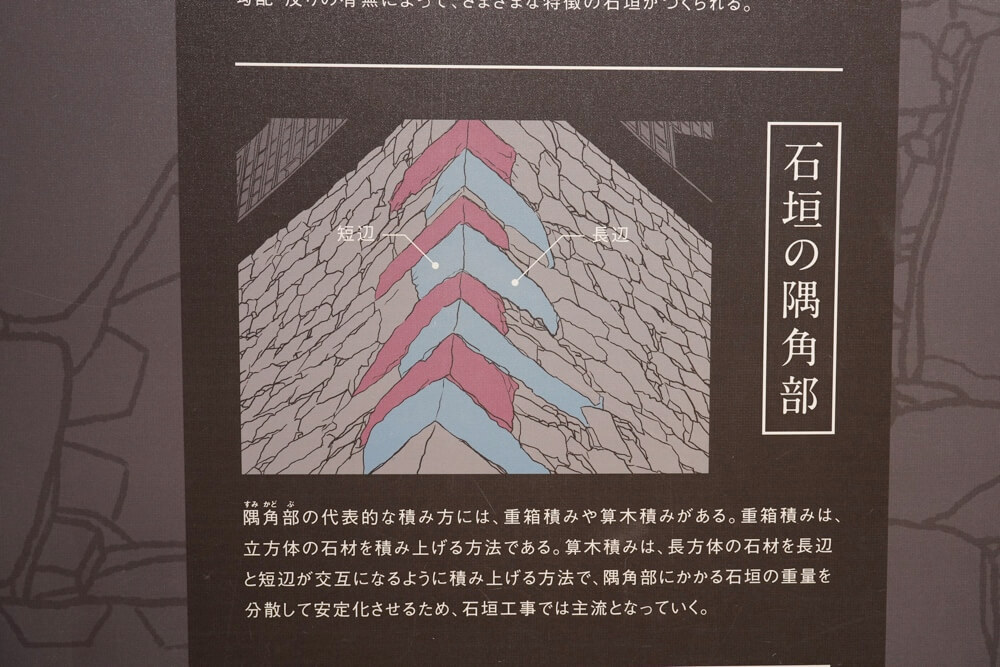

「算木積み」という、石を交互に積み上げていく作り方がどんどん主流になっていったんです。こっちの方が石垣が安定するんです。

なので、熊本城の見どころとして2つの時代の石垣が同時に楽しめる「二様(によう)の石垣」があります。

右の武者返しが清正時代のもので、左が子の加藤忠広時代のものになります。

よく見ると勾配の角度が違っていたり、石の積み方が異なっていることが見てとれます。

2つがずれて作られている理由は決してデザインなどではなく、熊本城が後にサイズアップして増築された跡なんです。

手狭になってきた熊本城は写真で見ると左側にずずずっと拡げられたんですね。

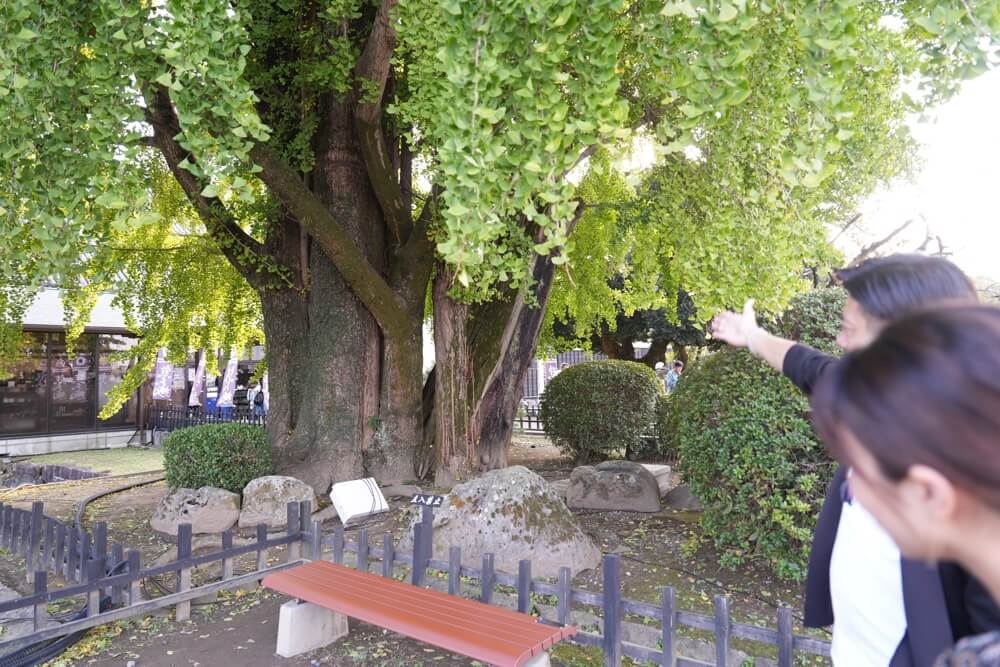

熊本城は別名「銀杏城」と呼ばれるくらいイチョウの木が各所にあって、これは清正が築城完成を記念して自ら手植えをしたものなんです。

中でも天守閣前の大イチョウは注目です。

西南戦争の時に一度は消失してしまった大イチョウですが、その時に残った脇芽がもう一度立ち上がって今の大イチョウの姿になっているんです。

なので、よく見ると右側の木は枯れていて、倒れないように支えられているのが分かります。

この季節は特にイチョウが美しくなりますからね〜

熊本城に行った際にはイチョウの木にもぜひ注目してみてください。

その他にも様々な文化や人間模様、謎やミステリーを感じることができる熊本城です。

歴史と文化を肌で感じながら、ゆっくりと散策してみてはいかがでしょうか♪

瀬尾さんおもしろ解説をありがとうございました♪